1962年中央大學在台復校,苗栗校區於1963年陸續竣工,當時的研究所大樓就設有天文台。中央大學在1968年遷校於中壢,1977年中央大學物理系成立「物理與天文研究所」並開始籌建天文台。在旅美華人天文學家呂克華的協助下,於科學一館頂樓設置了「中大天文台」,1981年啟用。中大天文台使用美國博精儀器公司 (Perkin-Elmer) 製造的24吋 (60公分) 蓋賽格林 (Cassegrain) 反射式望遠鏡,該望遠鏡在啟用後將近二十年的時間是台灣最大的望遠鏡,肩負教育及研究的使命。

由於中壢市區急遽發展,加上校內建築大幅增加,導致光害污染日趨嚴重,中大天文台已不適合從事天文觀測研究,必須另覓理想的觀測地點。1990年在國科會支持下,蔡文祥教授開始進行臺灣天文台選址計畫,於鹿林前山設置一個臨時觀測站進行選址研究及天文教學。歷經3年的視寧度 (seeing)、氣候、夜天光背景等條件調查後,確定玉山國家公園的鹿林前山為優良的天文台址。

1990年鹿林選址

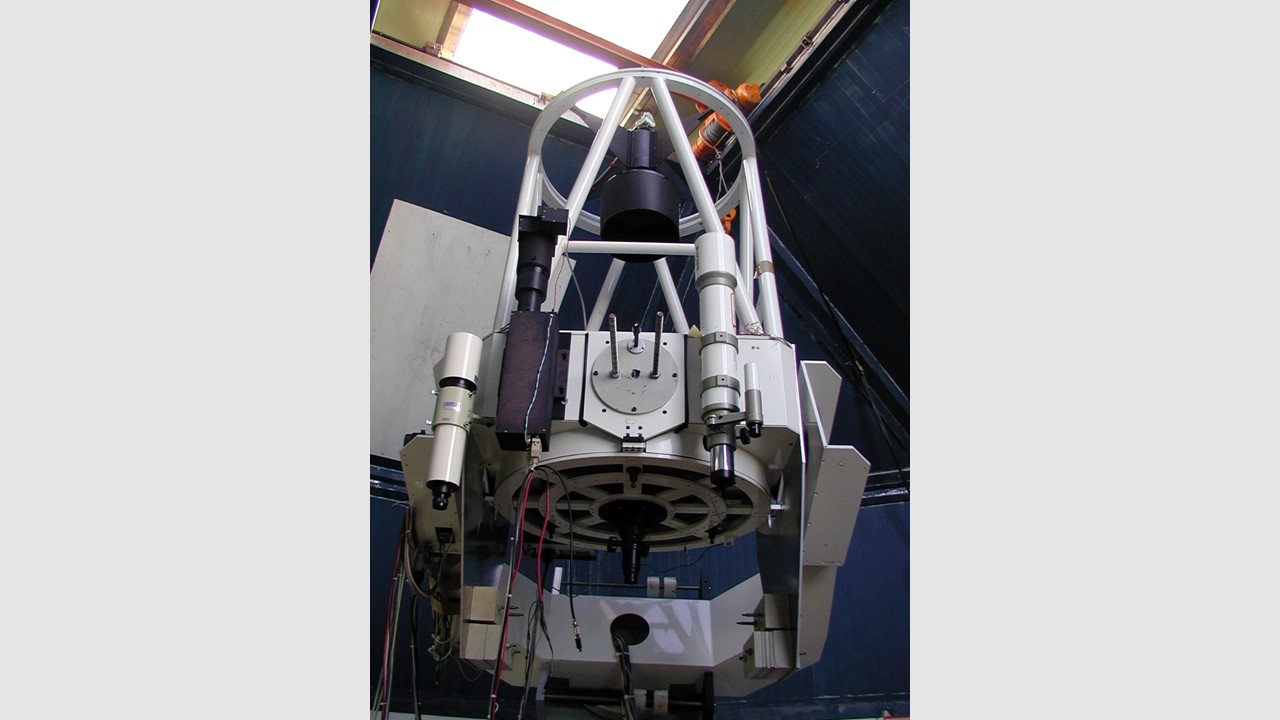

1997年獲得太空計畫室 (前「國家太空中心」) 補助,興建鹿林第一座天文台,1999年完工,安裝自行設計製造的76公分超輕型望遠鏡 (SLT76) ,並於2000年開始進行觀測,是鹿林天文台初期最重要的觀測設備。在建造、調試與觀測過程中,培養了許多使用與維護望遠鏡的人才,對日後鹿林天文台的運作提供了重要基礎。

76公分超輕型望遠鏡 (SLT76)

2002年在教育部追求學術卓越發展計畫的挹注下,建置鹿林天文台控制中心、安裝台灣首座口徑突破一公尺的鹿林一米望遠鏡 (LOT),於同年冬季開始測試。在測試期間,由中央大學天文所研究生張智威與陳秋雯發現小行星,臨時編號2002WT18,小行星編號259110。因為是於鹿林天文台發現的第一顆小行星,故又稱為「鹿林一號」。

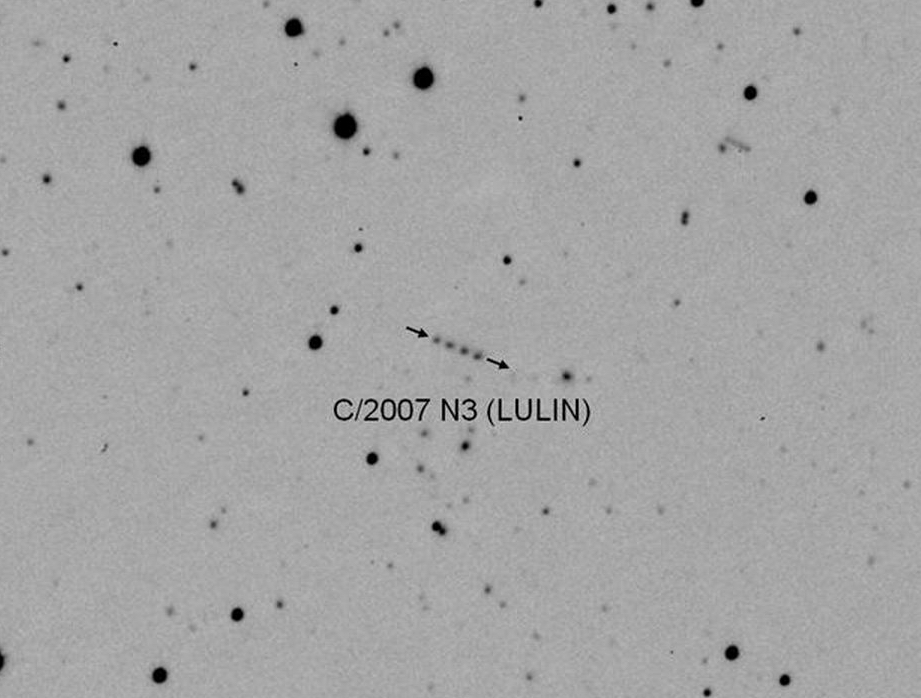

2003年LOT正式對外開放,提供國內外學者申請觀測。於隔年由中央大學黃崇源教授發表第一篇使用LOT資料的Sci 論文。至今相關鹿林天文台的Sci論文已累積兩百逾篇。除期刊論文外,鹿林天文台也達成了發現與觀測各種天體的科學成果,如觀測伽瑪射線爆(GRB)、發現小行星、近地小行星、超新星等。2005年因自製的76公分望遠遠鏡存在許多問題,拆除後在既有圓頂內安裝40公分望遠鏡,以此望遠鏡在2006年開始鹿林小行星巡天 (LUSS),並於2007年發現了台灣首顆彗星 C/2007 N3 (Lulin)。

鹿林彗星發現後幾天的後續觀測(非發現時影像),由陳婷琬拍攝。

鹿林天文台位於玉山國家公園塔塔加地區的鹿林前山,於中央山脈以西,較不受颱風與冬季東北季風影響。另外台址遠離都市,天空背景較暗。海拔 2,862公尺,空氣稀薄,因此視相佳、大氣消光較小;位於逆溫層之上,晴天率高。年平均觀測時數約1400小時。且台灣位於西太平洋,與夏威夷群島之間經度缺乏天文台。且台灣緯度較低,可觀測天區大,因此鹿林天文台對於有時序變化的天體有觀測優勢。在2020年後鹿林天文台取得許多超新星、GRB等天體的首筆後續觀測資料。

除了中央大學天文所管理的LOT、SLT與LWT三座望遠鏡外,鹿林天文台也與國內天文單位合作,在原中美掩星計畫 (TAOS) 結束後留下的四座平頂內裝設望遠鏡。分別為中研院LATTE望遠鏡、成功大學RIFT望遠鏡兩座與中央大學與台北天文館共同管理的RoLIFE望遠鏡。合作單位可利用網路遠端連線操作,增加了觀測的便利性。

鹿林空拍圖(譚瀚傑攝)